刀剣美術第52号より

この資料は、十一代兼定の経歴を書いた資料として、最も古く、しかも信頼出来る資料であると考えています。

兼定フアンのために、ここに引用させて戴きました。

会津刀匠和泉守兼定について

米 山 雲 外

緒 言

古川兼定家は会津に於ける最も古い刀匠の家柄で、その十一代目和泉守兼定は家職の最後を飾った良工である。地方刀工としてはかなり著名であり、作刀も多く遺されているにも拘らず、彼の生涯に就ては殆んど知られていない。幸い余は兼定自筆の由来書、和泉守受領の口立案、宣旨、佩刀、遺墨、晩年の写真、明治三十六年一月付の履歴書、子息兼武の文書等を保存しており、これまでに径眼蒐集した五十数葉の作品押象、古老の話等も書き留めておいたので、これら資料に基いて事績を紹介したいと思う。

兼定は天保八酉年十二月十三日現在の会津若松市浄光寺町一番地に生る。幼名を友弥と称した。嘉永元年十二才の時藩校日新館書学寮に入り、嘉永三年六月学業特に進み褒美として硯一面を陽っている。書学寮には、免許、上等、一等など八階級あり、夫々厳格なる試案の下に進級を許されるが、十四才で一等に進めば硯を下し置かれる例で彼もその一人であった。之を頂戴する者は年々十数人に満たなかったといわれ兼定の筆蹟や銘の書体が特に優れているのは斯る素養の然らしむるところと思われる。

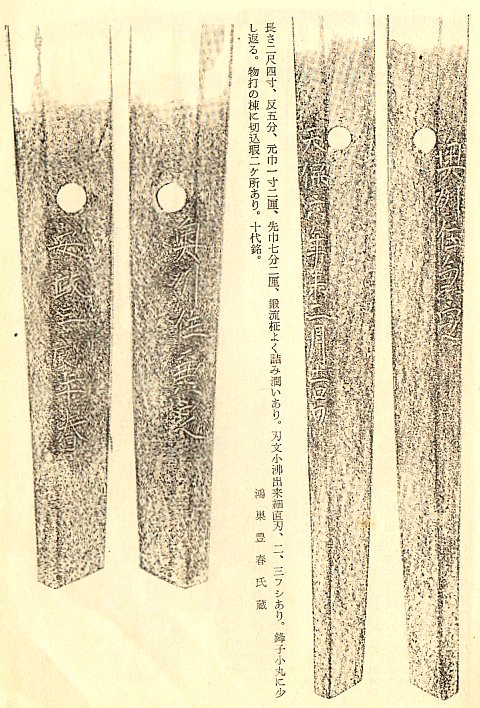

十四才から父に就て鍛法を学び、嘉永五年十六才の時御櫓御道具御平入見習として出仕、同年十一月武具奉行、御勘定頭、御目付立合いの下に業を試し、出来宜敷きを以て親の肩替り勤めを仰せ付けられ稽古料一人扶持を陽る。爾来兼元と銘したと云われる。但し、作刀によってみると銘に就ては必ずしも当らない。即ち嘉永七年から安政六年迄は兼定銘しか存せず、安政七年以降文久三年迄の間には兼元銘と兼定銘と両様あるが何れの銘も全く十一代の書体である。安政二年裏銘の兼定銘で行年六十二才と添銘のあるものすら十一代の銘である。従って嘉永七年以降は自己兼元銘の他に父十代兼定の代作、少くも代銘をしたことが明かである。尚、十代自身銘の作刀は比較的稀で余は十数振しか見ていない。裏銘は天保四年から嘉永四年迄ある。

十四才から父に就て鍛法を学び、嘉永五年十六才の時御櫓御道具御平入見習として出仕、同年十一月武具奉行、御勘定頭、御目付立合いの下に業を試し、出来宜敷きを以て親の肩替り勤めを仰せ付けられ稽古料一人扶持を陽る。爾来兼元と銘したと云われる。但し、作刀によってみると銘に就ては必ずしも当らない。即ち嘉永七年から安政六年迄は兼定銘しか存せず、安政七年以降文久三年迄の間には兼元銘と兼定銘と両様あるが何れの銘も全く十一代の書体である。安政二年裏銘の兼定銘で行年六十二才と添銘のあるものすら十一代の銘である。従って嘉永七年以降は自己兼元銘の他に父十代兼定の代作、少くも代銘をしたことが明かである。尚、十代自身銘の作刀は比較的稀で余は十数振しか見ていない。裏銘は天保四年から嘉永四年迄ある。

文久元年二十五才の時、刃傷沙汰に及び勘当を申し渡されている。由来書には単に「不調法之儀有之退嫡被仰付候事」とあり兼武文書には「不敬の所行ある虎といふ者を打果し嫡子を退けらる」と記載しているが、詳しい事情に就ては巷間次の如く伝えている。

文久元年二十五才の時、刃傷沙汰に及び勘当を申し渡されている。由来書には単に「不調法之儀有之退嫡被仰付候事」とあり兼武文書には「不敬の所行ある虎といふ者を打果し嫡子を退けらる」と記載しているが、詳しい事情に就ては巷間次の如く伝えている。

その頃、家中の武家から黄金鍛の依頼が間々あり、その都度小判を申し受けていたが、卸鉄の際に融解分離する金を兼定が着服しているといって弟子の一人が悪しざまに吹聴したという。これを知った兼定が居間に呼びつけて、叱責したところ、後刻その弟子は、相弟子に不逞々々しい言葉を残して飛び出し実家に向うた。話を聞いて激怒した兼定は早々に跡を追い、若松を出はづれた新井寺の柳土手という所で追ついた。折しも小雨しとしとと降るたそがれ時であったという。二言三言不敬な行為を難詰された弟子は、その剣幕に恐れをなして逃げんとした。それを抜き打ちに傘の上から一刀の下に斬り伏せたというのである。

彼

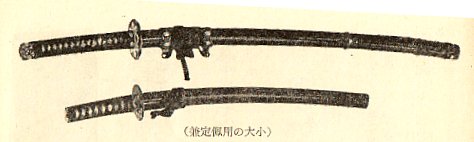

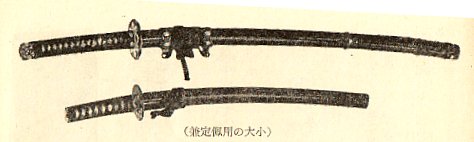

の佩刀は古川兼定家中興の達人といわれる二字国貞(元禄十年十二月十六日歿)作、長さは少し磨上げで二尺四寸、反り五分、元巾一寸五厘、先巾七分七厘ある剛壮なもので、地鉄は小杢よく詰み地沸ついてチケイ風のところ各所に現われ、刃文は大丁子沸匂深く華かである。銘は国貞と達筆に刻られている。この刀の物打ちより梢々下った所に小さな刃こぼれがーケ所残っている。

彼

の佩刀は古川兼定家中興の達人といわれる二字国貞(元禄十年十二月十六日歿)作、長さは少し磨上げで二尺四寸、反り五分、元巾一寸五厘、先巾七分七厘ある剛壮なもので、地鉄は小杢よく詰み地沸ついてチケイ風のところ各所に現われ、刃文は大丁子沸匂深く華かである。銘は国貞と達筆に刻られている。この刀の物打ちより梢々下った所に小さな刃こぼれがーケ所残っている。

拵は半太刀造で、総金具赤銅魚子地にくい違い菱の定紋を金象嵌し、鍔は真諭の大切羽を附した鉄鍔、銘は表に正阿弥正光花押裏に安政六己年仲春と刻られており、この二年前に造られたものである。事件は無礼打ちということに落着したらしく、同年十二月に帰嫡を許されている。

文久二年十二月会津藩主松平容保公が京都守護織として着任されて以来慶応四年正月迄の満五ケ年間は、藩を挙げて大いにその権勢を誇ったのであるが、兼定にとってもこの期間は御抱鍛冶としての檜舞台であった。

文久二年十二月会津藩主松平容保公が京都守護織として着任されて以来慶応四年正月迄の満五ケ年間は、藩を挙げて大いにその権勢を誇ったのであるが、兼定にとってもこの期間は御抱鍛冶としての檜舞台であった。

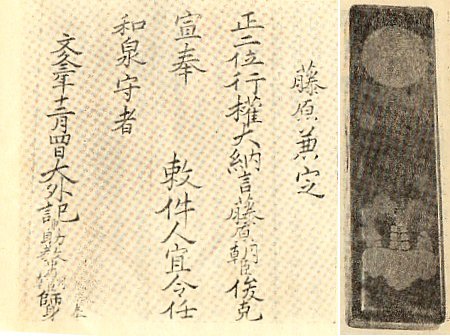

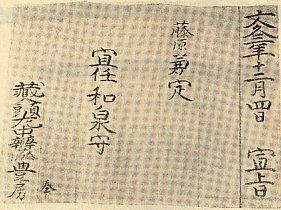

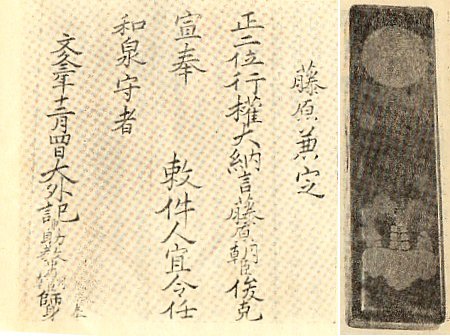

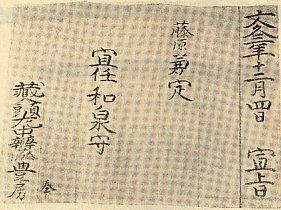

即ち、文久三年五月、二十七才のとき幼名友弥を清右衛門に改め、同年七月修業のため京に上り、十月西洞院竹屋町日本鍛冶宗匠三品近江守宅にて御用細工を勤む。十二月三品近江守一同麻上下を着用して御所に罷り出で、和泉守と勅許を蒙り薄墨の綸旨を賜わる。同月御礼として打立てた御太刀三振を奉献(主上、親王、女御)、その他関内殿、伝奏議案衆御役迄御太刀を差上ぐ。和泉守受領の時から正式に兼定を名乗り、父十代は兼氏に改む。

即ち、文久三年五月、二十七才のとき幼名友弥を清右衛門に改め、同年七月修業のため京に上り、十月西洞院竹屋町日本鍛冶宗匠三品近江守宅にて御用細工を勤む。十二月三品近江守一同麻上下を着用して御所に罷り出で、和泉守と勅許を蒙り薄墨の綸旨を賜わる。同月御礼として打立てた御太刀三振を奉献(主上、親王、女御)、その他関内殿、伝奏議案衆御役迄御太刀を差上ぐ。和泉守受領の時から正式に兼定を名乗り、父十代は兼氏に改む。

その月、藩公から御用細工出精の褒賞として銀二両を下し置かれている。

元治元年春(二十八才)中川宮様(編集者註、領の久邇宮朝彦親王)御注文の御太刀出来宜敷き故を以て御目見仰付られ、御酒を下し置かれて御盃、御扇子、御懐中を陽る。その頃、去る文久三年八月御所修理の節相勤めたことによって天陽金を頂戴す。

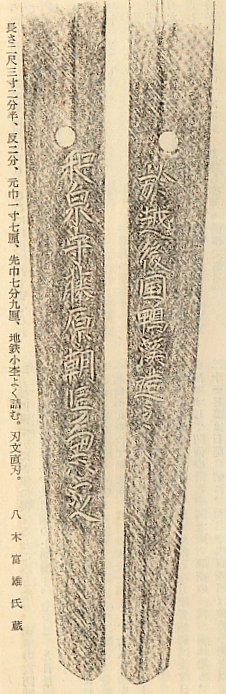

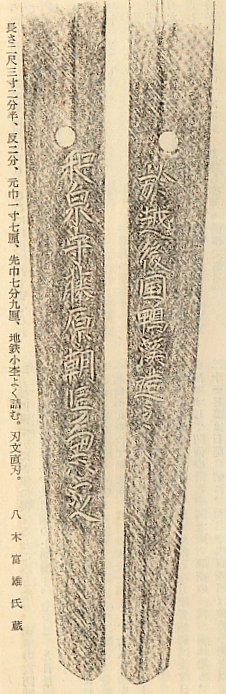

和泉守受領並に天陽金を記念して造られた刀もある。銘は次の如く刻られている。

刀 銘 表 菊玖 和泉守藤原朝臣兼定

裏 文久三亥年十二月四日於西京

自禁中賜薄墨綸旨任和泉守

脇差 銘 表 奥州会陽士和泉守兼定

裏 文久三亥八月日

朝廷以行賜之合作之

元治元甲子年三月日於洛陽鍛

同年七月には蛤御門の変があり、兼定も楕衛のため数日滞陣す。翌八月照姫様から気付として内々に御酒を下し置かれ九月には御用細工出精によって在京中楕古料三人扶持を賜る。同九月、中川宮御誕生様の御護り短刀を鍛えて金二両を賜り、翌年正月、中川宮様より御注文の御袋束下佩用の短刀を寸志にて納む。

慶応元年二月(二十九才)願の上会津に帰る。八月、蛤御門の変に際し刀匠として格別出精の褒賞として金三両を賜り九月には昨春以来臨時の御用を精々相勤め、献上並に贈遣用刀剣を打立てたことによって加扶持一人分を下し置かる。

翌二年三月(三十才)、御用刀始め他家賜遺用刀剣を出精の上打立てた褒賞として再び金二分を陽り、又同月他家より注文の南蛮鉄鍛に丹精を凝らし、出来も宜敷く、且つ家中よりの数多くの注文刀を出精の上打立て手際上達した褒賞として金三両を陽る。ここに南蛮鉄鍛と特記しているので、当時の刀の鋼材に就て些か触れておきたい。

裏銘が文久二年二月の作刀に「布引山下新設洪炉始鎔砂鉄造之」の添銘がある(本誌二十二号、五六頁)。布引山下というのは猪苗代湖の東南岸に当り、ここには波に打ち寄せられて砂鉄が今なお累層しているが、文久二年初頭からこれの精鎚を問始し鋼材を自給し始めたことが知られる。それ以前は主に他所から移入していたらしい。安政四年々紀の角元興の鍔に「以出羽鋼廿一折」等と刻られているからである(本誌四十一号二九頁)。

裏銘が文久二年二月の作刀に「布引山下新設洪炉始鎔砂鉄造之」の添銘がある(本誌二十二号、五六頁)。布引山下というのは猪苗代湖の東南岸に当り、ここには波に打ち寄せられて砂鉄が今なお累層しているが、文久二年初頭からこれの精鎚を問始し鋼材を自給し始めたことが知られる。それ以前は主に他所から移入していたらしい。安政四年々紀の角元興の鍔に「以出羽鋼廿一折」等と刻られているからである(本誌四十一号二九頁)。

和泉守受領後御用刀その他多くの注文刀に出精したことは前述したが、その頃と思われる自作の和歌「一槌もむだをば打たじ、ますらおが 守となさん太刀と想へば いづみ」と書した軸が遺っている。之によっても刀匠兼定の奥床しい気持が察せられのであるが、書体も亦仲々美事である。

慶応四年四月(三十二才)、命により越後国観音寺村松宮雄次郎方に於て鍛刀す可く、その弟子越後加茂の兼元、同与板兼行、京都兼弘、会津兼宗等を引具して同地に赴いたが、翌五月長岡藩ついに西軍の侵するところとなり、両軍の攻防戦は日々激化したため、六月願の上帰国す。七月二十九日長岡城陥落し、以後越後口よりする西軍の進撃が急で、八月一日兼定は弾薬輸送のため津川方面に赴き四日に帰宅、八日には再度輸送に従事して十三日に帰宅す。十五日父子同道で登城一柳翁介の取次で兼定十一代目の家督を相続し、七人扶持を賜り、席を御近習三ノ寄合に下さる。この時父近江は既に七十五才の高齢であった。

一方、戊辰役の戦況は日毎に熾烈となり家督相続以後数日を出でずして防備の最も手薄な東方陣衛の一角が崩れ始め、二十一日には石?口破れ、翌二十二日西軍は破竹の勢を以て出城、猪苗代城を襲った。城兵は四境に出でて殆んどなく城代は藩祖正之公を祭る土津神社の神霊、宝物(主として刀剣、本誌三十六号五〇頁、四十二号一九頁参照)をうつし城と社殿に火を放って急拠若松に退く。西軍は猪苗代湖北岸に沿って急追し、翌二十三日払暁には会津盆地を一望に眺める戸ノ口、大野原に到達している。ここで守備の右翼を荷っていた白虎隊の奮戦と、その数刻後飯盛山上に花と散った壮烈な自刃の模様に説ては周知の通りである。

兼定も既に城中にあり、御前に於て御酒を頂戴して進撃に出ている。翌ニ十四日席を御近習一ノ寄合に下さる。二十五曰以降三旬の長きに亘る籠城戦は、最新式の装備を誇る十余倍の西軍を相手に、藩の老幼男女挙げて壮烈な死闘を繰り拡げたのであるが、この間兼定砲煙弾雨の城中で専ら弾丸鋳造の御用を承っていた。九月二十二曰城中死屍山をなし、傷者満ち溢れるに及んで終いに開城したのであるが、二十四曰風浙歴(さんずいへんあり)として雲惨憺たる中を城兵一同と共に兼定も城を出で猪苗代に謹慎したのである。

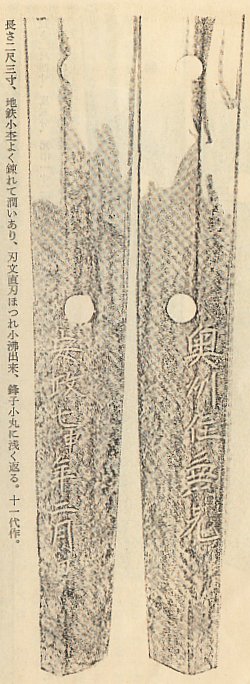

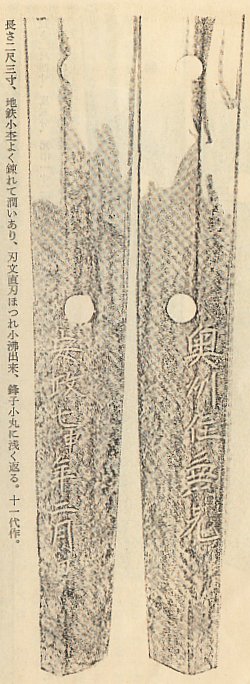

明けて明治二年二月(三十三才)謹慎の場所を城下慶山村病院に移され、翌三月には機密の御用仰せ付けられ旧宅に於て内々に鍛刀を始めている。九月卿誕生様(容大公)の御守刀を寸志に打立て相納め褒美として金二分を賜る。九月十曰父近江七十六才にて歿す。同曰越後に罷り越し居るよう仰付けられ、明治七年九月迄の五ケ年間加茂町で生活す。この期の作品は多く新潟県下に散在する如くであるが、年紀のないものが多い様に思われる。年紀ある作品の銘と持参の一例を左に示す。

明けて明治二年二月(三十三才)謹慎の場所を城下慶山村病院に移され、翌三月には機密の御用仰せ付けられ旧宅に於て内々に鍛刀を始めている。九月卿誕生様(容大公)の御守刀を寸志に打立て相納め褒美として金二分を賜る。九月十曰父近江七十六才にて歿す。同曰越後に罷り越し居るよう仰付けられ、明治七年九月迄の五ケ年間加茂町で生活す。この期の作品は多く新潟県下に散在する如くであるが、年紀のないものが多い様に思われる。年紀ある作品の銘と持参の一例を左に示す。

刀 銘 表 和泉守兼定

裏 於加茂造明治三年九月曰

太刀 銘 衷 於新発田和泉守藤原兼定謹鍛

裏 奉納 明治六癸酉年

諏方神社

二月吉曰

鍔 銘 表 於北越加茂造

和泉守兼定

裏 明治六癸酉年

二月大吉曰

明治七年九月二十八曰(三十八才)加茂を出発して若松に帰る。明治九年(四十才)より福島県に奉職、判任官御用掛として土木課に勤務す。以後十数年間は在銘の作品を経眼しない。この期は専ら古鉄を卸して磨上無銘の古刀模作をしていたとのことで、斯く伝える刀も遺っている。小杢よく詰んだ地鉄に直刃を焼き、樋も仲々上手で、一見善定兼吉信に見えるものがあるが、反りが浅く、肉置きと地鉄の潤いが足らない。明治二十五年六月四曰(五十五才)願の上、皇太子殿下に自鍛の一刀を猷納す。殿下奇特に思召されて酒肴料金十円を下し置かる。

この頃の写真が遺っている。

この頃の写真が遺っている。

兼定夫妻と、英語の教師をされた長男兼武夫妻並にその塾生十名と共に撮ったもので、右の写真は兼定のみを引伸した。上背があったといわれ、頑丈な体躯と、その容貌から一徹な気象が偲ばれる。

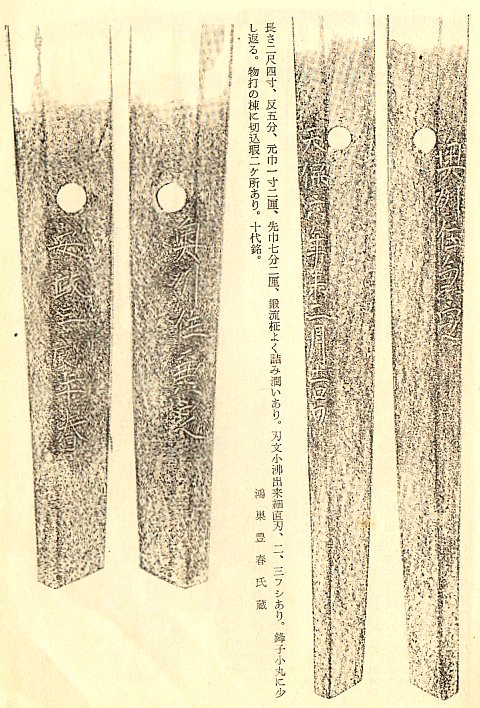

明治二十九年(六十才)作では左の二振を見ている。

太刀 銘 表 志津三郎兼氏後裔和泉守兼定

裏 紀元二千五百五十六年二月曰

刀 銘 福島県北会津郡芳松住兼定

明治三十二年(六十三才)には、会津坂下町の刀匠二名に銘を与えている。文面は左の如くである。

証

一、刀剣業執心ニ依り兼ノ一字ヲ送ル

但シ兼光ト命ス

明治世二年己亥九月十四日

古川兼定印

立合 木阿弥親善印

沢田吉太郎殿

菅井宇作にもこれと同一文面にて兼重と与えている。

健在する古老の話によると、この曰兼定は所望により居合術を実演して見せたという。小供心にも鋭い太刀捌きと恐ろしい程の気魂が感ぜられて、真にその道の達人と思われたと語っている。明治三十三年(六十四才)には、義和団の乱に功のあった柴五郎中佐(後の大将、昭和二十年自刃)に対し郷党の有志が贈った軍刀を鍛えている。これは戦後米軍に持ち去られて現在桑港にあるという。

明治三十六年一月十五曰陸軍砲兵工廠に召出され、新設の曰本刀鍛冶所に於て鍛刀を始む。同行者は十一代長道(万吉)曰下部重道導で、貴紳の来観は曰々堵の如くであったという。桂総理大臣、英国公使その他宮内高官等の用刀未だ仕上らぬうちに急逝す。時に明治三十六年三月二十八曰であった。東京の諸新聞はこれを特筆大書し、江湖の士は詩歌を寄せて追悼したとのことである。行年六十七、若松市実相寺に葬る。謚号に曰く、精練院鉄心利剣居士。

門 人

兼武文書に十三名が記載されている。

兼常 石原常四郎、若松

兼元 田代権吉、越後国加茂、田代源一兼信の子孫

順行 富沢平次衛門、越後国新発田鍛冶町

兼房 佐藤勘六、同右

兼行 松永七郎、竜眠斉と称す。越後与板のち群馬県下富岡町に移住

兼正 藤七、越後小千谷

兼光 菅井忠之助、会津藩士となり戊辰年五月一日白川口にて討死

兼道 高井政次、奥州三春の住人

広光 川井幸七、西京椹本町に住す。慶応中大隅守に任ず。

兼軋 川井松之助、右長男、慶応中会津にて修業

兼弘 桜井吉兵衛、西京堀川住人、若松に来り後帰京。

兼宗 山崎五郎、会津東山に住す

宗次 固山宗一郎、備前介長男、若松に来り入門、のち東京麻布に住す

作 品 概 要

恰好は一般に剛壮なる体配で、反り浅く、鎬造り庵棟多く鎬高き感じ。稀に丸棟、平造、冠落等もあり。刀、脇差多く短刀は普通の形にて筒反り。何れにしても均整のとれた造込である。地鉄は杢よく詰み、一見無地風にして地沸つくものあり。慶応頃には板目或は柾鍛あらわにして所謂肌物に近きものあり・彫物は丸止めの棒樋、護摩箸、樋位にて濃厚なるものを見ない。刃文は湾れ乱、丁子刃等にて砂流しかかり、 刃前賑かなものあり。一般には直刃多く、刃縁よく沸える。匂出来の細直刃もある。鋒子は小丸に返るもあり、乱込みて返り寄り堅く止るもあり、又地蔵風、火焔風もある。

中心は比較的長く先細る。棟は角小肉、中心尻は刃上り剣 形、鑢筋違、銘は長銘に刻る。タガネは安政頃は細いものもあり 文久以降は思ひ切り強く太く、定は之定に刻る。中心仕立は 極めて上手にして、銘の書体も亦達筆である。

結 び

以上述べ来った兼定の生涯を概観すると、その境遇は戊辰 戦役を契機として大きく転換している。幕末に於ける時代の 寵児刀匠としての華かな境過から、維新後は唯に敗者として のみならず、間もなく施行された廃刀令によって剣界未曾有の暗黒時代に逢着したのである。

彼の苦衷は、今次敗戦を経験した現代剣界の人々には十分感じとられることと想う。か かる不過則に於て挫折する者の多い中に、彼は絶えず鍛刀に 熱意を持ち続け、最後にはその職に殉じたのである。余はその不?の熱意を高く評価したい。彼の技倆に就ては人によって夫々批判もあらうが、才は天の賦与するところである。天才或は最上工と称せられれば作品の如何を問わず極端な迄に世に称揚される傾向にあるが、次の世代に伝えるべくその技術を持続けた彼の如き不?熱意の士も亦認められるべきではあるまいか。

刀のページのトップへ

ご質問はこちらへ

十四才から父に就て鍛法を学び、嘉永五年十六才の時御櫓御道具御平入見習として出仕、同年十一月武具奉行、御勘定頭、御目付立合いの下に業を試し、出来宜敷きを以て親の肩替り勤めを仰せ付けられ稽古料一人扶持を陽る。爾来兼元と銘したと云われる。但し、作刀によってみると銘に就ては必ずしも当らない。即ち嘉永七年から安政六年迄は兼定銘しか存せず、安政七年以降文久三年迄の間には兼元銘と兼定銘と両様あるが何れの銘も全く十一代の書体である。安政二年裏銘の兼定銘で行年六十二才と添銘のあるものすら十一代の銘である。従って嘉永七年以降は自己兼元銘の他に父十代兼定の代作、少くも代銘をしたことが明かである。尚、十代自身銘の作刀は比較的稀で余は十数振しか見ていない。裏銘は天保四年から嘉永四年迄ある。

十四才から父に就て鍛法を学び、嘉永五年十六才の時御櫓御道具御平入見習として出仕、同年十一月武具奉行、御勘定頭、御目付立合いの下に業を試し、出来宜敷きを以て親の肩替り勤めを仰せ付けられ稽古料一人扶持を陽る。爾来兼元と銘したと云われる。但し、作刀によってみると銘に就ては必ずしも当らない。即ち嘉永七年から安政六年迄は兼定銘しか存せず、安政七年以降文久三年迄の間には兼元銘と兼定銘と両様あるが何れの銘も全く十一代の書体である。安政二年裏銘の兼定銘で行年六十二才と添銘のあるものすら十一代の銘である。従って嘉永七年以降は自己兼元銘の他に父十代兼定の代作、少くも代銘をしたことが明かである。尚、十代自身銘の作刀は比較的稀で余は十数振しか見ていない。裏銘は天保四年から嘉永四年迄ある。 文久元年二十五才の時、刃傷沙汰に及び勘当を申し渡されている。由来書には単に「不調法之儀有之退嫡被仰付候事」とあり兼武文書には「不敬の所行ある虎といふ者を打果し嫡子を退けらる」と記載しているが、詳しい事情に就ては巷間次の如く伝えている。

文久元年二十五才の時、刃傷沙汰に及び勘当を申し渡されている。由来書には単に「不調法之儀有之退嫡被仰付候事」とあり兼武文書には「不敬の所行ある虎といふ者を打果し嫡子を退けらる」と記載しているが、詳しい事情に就ては巷間次の如く伝えている。 彼

の佩刀は古川兼定家中興の達人といわれる二字国貞(元禄十年十二月十六日歿)作、長さは少し磨上げで二尺四寸、反り五分、元巾一寸五厘、先巾七分七厘ある剛壮なもので、地鉄は小杢よく詰み地沸ついてチケイ風のところ各所に現われ、刃文は大丁子沸匂深く華かである。銘は国貞と達筆に刻られている。この刀の物打ちより梢々下った所に小さな刃こぼれがーケ所残っている。

彼

の佩刀は古川兼定家中興の達人といわれる二字国貞(元禄十年十二月十六日歿)作、長さは少し磨上げで二尺四寸、反り五分、元巾一寸五厘、先巾七分七厘ある剛壮なもので、地鉄は小杢よく詰み地沸ついてチケイ風のところ各所に現われ、刃文は大丁子沸匂深く華かである。銘は国貞と達筆に刻られている。この刀の物打ちより梢々下った所に小さな刃こぼれがーケ所残っている。 文久二年十二月会津藩主松平容保公が京都守護織として着任されて以来慶応四年正月迄の満五ケ年間は、藩を挙げて大いにその権勢を誇ったのであるが、兼定にとってもこの期間は御抱鍛冶としての檜舞台であった。

文久二年十二月会津藩主松平容保公が京都守護織として着任されて以来慶応四年正月迄の満五ケ年間は、藩を挙げて大いにその権勢を誇ったのであるが、兼定にとってもこの期間は御抱鍛冶としての檜舞台であった。 即ち、文久三年五月、二十七才のとき幼名友弥を清右衛門に改め、同年七月修業のため京に上り、十月西洞院竹屋町日本鍛冶宗匠三品近江守宅にて御用細工を勤む。十二月三品近江守一同麻上下を着用して御所に罷り出で、和泉守と勅許を蒙り薄墨の綸旨を賜わる。同月御礼として打立てた御太刀三振を奉献(主上、親王、女御)、その他関内殿、伝奏議案衆御役迄御太刀を差上ぐ。和泉守受領の時から正式に兼定を名乗り、父十代は兼氏に改む。

即ち、文久三年五月、二十七才のとき幼名友弥を清右衛門に改め、同年七月修業のため京に上り、十月西洞院竹屋町日本鍛冶宗匠三品近江守宅にて御用細工を勤む。十二月三品近江守一同麻上下を着用して御所に罷り出で、和泉守と勅許を蒙り薄墨の綸旨を賜わる。同月御礼として打立てた御太刀三振を奉献(主上、親王、女御)、その他関内殿、伝奏議案衆御役迄御太刀を差上ぐ。和泉守受領の時から正式に兼定を名乗り、父十代は兼氏に改む。 裏銘が文久二年二月の作刀に「布引山下新設洪炉始鎔砂鉄造之」の添銘がある(本誌二十二号、五六頁)。布引山下というのは猪苗代湖の東南岸に当り、ここには波に打ち寄せられて砂鉄が今なお累層しているが、文久二年初頭からこれの精鎚を問始し鋼材を自給し始めたことが知られる。それ以前は主に他所から移入していたらしい。安政四年々紀の角元興の鍔に「以出羽鋼廿一折」等と刻られているからである(本誌四十一号二九頁)。

裏銘が文久二年二月の作刀に「布引山下新設洪炉始鎔砂鉄造之」の添銘がある(本誌二十二号、五六頁)。布引山下というのは猪苗代湖の東南岸に当り、ここには波に打ち寄せられて砂鉄が今なお累層しているが、文久二年初頭からこれの精鎚を問始し鋼材を自給し始めたことが知られる。それ以前は主に他所から移入していたらしい。安政四年々紀の角元興の鍔に「以出羽鋼廿一折」等と刻られているからである(本誌四十一号二九頁)。 明けて明治二年二月(三十三才)謹慎の場所を城下慶山村病院に移され、翌三月には機密の御用仰せ付けられ旧宅に於て内々に鍛刀を始めている。九月卿誕生様(容大公)の御守刀を寸志に打立て相納め褒美として金二分を賜る。九月十曰父近江七十六才にて歿す。同曰越後に罷り越し居るよう仰付けられ、明治七年九月迄の五ケ年間加茂町で生活す。この期の作品は多く新潟県下に散在する如くであるが、年紀のないものが多い様に思われる。年紀ある作品の銘と持参の一例を左に示す。

明けて明治二年二月(三十三才)謹慎の場所を城下慶山村病院に移され、翌三月には機密の御用仰せ付けられ旧宅に於て内々に鍛刀を始めている。九月卿誕生様(容大公)の御守刀を寸志に打立て相納め褒美として金二分を賜る。九月十曰父近江七十六才にて歿す。同曰越後に罷り越し居るよう仰付けられ、明治七年九月迄の五ケ年間加茂町で生活す。この期の作品は多く新潟県下に散在する如くであるが、年紀のないものが多い様に思われる。年紀ある作品の銘と持参の一例を左に示す。 この頃の写真が遺っている。

この頃の写真が遺っている。