解りやすい刀工の話

正宗 珍重されながらほとんど無銘

刀工としていちばん有名なのは正宗だと思います。

鎌倉時代までは武士は重い鎧を使っており、これを切るため、重(かさね=厚み)の厚い刃肉の付いた刀を使っていました。そんな時代に、元コウの乱で戦った元の兵士が軽い鎧で軽快に戦うのを見てから日本の鎧も軽くなり、従って、それを切る刀も重の薄い鋭利なものが要望されるようになります。

ちょうどこのころ、鎌倉時代後期に五郎入道正宗が現れ、新しい鍛法を創始するのですが、これが相州伝の始まりです。相州伝の詳しい説明は省きますが、簡単に言えば、地鉄はよく鍛えた硬さの違う硬軟の鋼を組み合わせ、それをやや高温で焼き入れして、激しい刃紋を表現しており、姿は重が薄く幅広となります。

そして、この新しい工法が、その後、全国のほかの刀の産地に伝わり、相州伝として一世を風靡することとなります。

ところが不思議なことに、正宗は、これだけ有名な刀工にもかかわらず在銘の刀がなく、古来正宗の名刀として珍重されている刀はほとんど無銘なのです。

このことから明治時代に、ある刀剣学者が正宗が作った刀は存在しないという説をとなえたため、刀剣界で大論争となったことがありましたが、現在では相州伝の正宗と極められたかずかずの名刀の特徴と、伝承から実在した人物で、刀もあるとされているようです。

徳川家に災いする″妖刀村正″

徳川家康の祖父のころから徳川家に、ことあるときには常に村正の刀が関係したそうで、徳川家に災いする刀として、妖刀村正と言われるようになりました。

徳川家康の祖父のころから徳川家に、ことあるときには常に村正の刀が関係したそうで、徳川家に災いする刀として、妖刀村正と言われるようになりました。

徳川家の古文書に村正の刀を持つ者は家臣でも破棄せよとした配録があり、この徳川家に祟りのある刀として真実味があります。

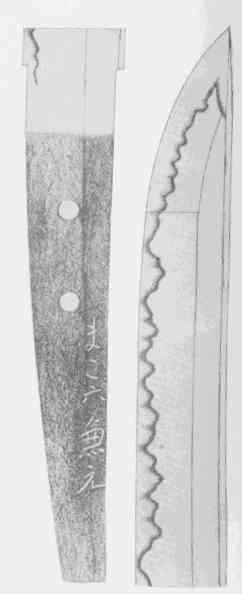

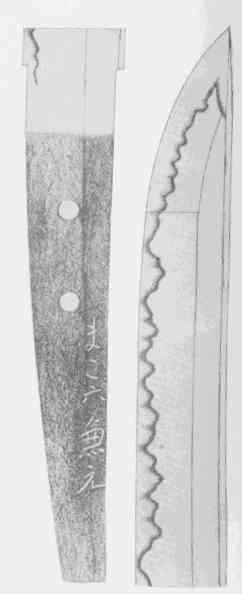

実際、村正の正真の作なのに、わざわざ銘を改ざんして別な銘にした刀があるほどで、これは所持者が徳川家に遠慮して手を加えたものと想像されます。(左は、村正の村を消して下に広を追加した例)

このような説から、幕末のころの尊皇倒幕のときには徳川を倒す刀として尊皇派に珍重されたようで、西郷隆盛の愛刀は村正だったと言われています。

村正には代別があり、活躍の時代にもさまざまな説があります。初代村正が鎌倉時代末期に正宗の弟子だったとする説もありますが、現存刀の年記では室町後期のものしか認められず、現在では次の兼元より少し早いが、ほとんど同時代の室町後期の人とされているようです。

中心(なかご)の形からは相州伝の系統になりますが、関の刀工とも交流があり、作風は関伝に近く、地金は強い感じですが、白気だち、刃紋は沈み心の寂しい感じの刀が多いようです。

おそらく切れ味がよかったので珍重されたのでしょうが、古来有名な割には地味な刀です。

そして、この刀を最も有名にした徳川家にたたる妖刀説にしても、本当のところ、正しいかどうかわかりません。

実は当の徳川家の蔵刀の中に村正の刀があり、破棄されることなく伝わっているからです。

実用本位で切れた関の刀

古刀期は鎌倉幕府が倒れると、次の南北朝時代は戦乱が続き、その後、ようやく天皇家が一つになった室町時代も、今度は群雄が割拠して、ますます激しい戦乱が続きます。この室町時代は刀の需要があっても実用本位で数の要望が強く、名刀の生まれる余地はだんだんと少なくなった時代でした。

古刀期は鎌倉幕府が倒れると、次の南北朝時代は戦乱が続き、その後、ようやく天皇家が一つになった室町時代も、今度は群雄が割拠して、ますます激しい戦乱が続きます。この室町時代は刀の需要があっても実用本位で数の要望が強く、名刀の生まれる余地はだんだんと少なくなった時代でした。

したがって、鎌倉中期を古刀期の最充実期として、それ以後の刀は次第に劣りに劣り、その意味ではとくに室町の末期は戦乱に明け暮れた実戦刀の時代でした。この時期の刀を末古刀と言いますが、この呼び名は古刀の中でも最も劣る古刀という意味で使われています。

末古刀の産地は備前長船と関が二大産地でしたが、関の刀は実用本位でよく切れたと言われます。その関の数多くの刀工の中でも最も有名だったのが兼定と兼元でした。それぞれ何代も続きますが、この兼元の二代目が「関の孫六」と言われた人です。

兼元は切れ味のほかに三本杉という新しい刃紋を創作したのでとくに有名になったようです。

ただ、末古刀といえども新刀や新々刀と比べれば独特の味わいがあり、今では関の孫六も健全なら大変な人気でしょうが、全古刀期を通じて考えたら決して評価の高い刀工ではなかったのです。

実用刀としての切れ味と、名前の語呂のよいのが大衆に広く覚えられた理由でしょうが、この知名度が現在の関の刃物の宣伝に大変効果があったと思われます。

「三匹の侍」で有名に、安くてよく切れた同田貫

かって、テレビに「三匹の侍」という番組があり、その主人公の一人が同田貫の刀を使っているというので一躍有名になったようです。

同田貫は九州肥後の刀工ですが、名前の由来は本来肥後菊池郡の地名だったのですが、そこの刀工達が自分の名前の上に地名を切っているうちに、やがて刀の名前と思われるようになったようです。

備前長船も地名ですが、いつの間にか刀工の名のように思われているのと同じようなものです。

ですから、正確には同田貫○○と切った銘の○○に当たる方こそ刀工の名前なですが、おそらく大衆受けを狙った作者が同田貫という、いかにも切れそうな語呂から、わざとこれを採用したのではないかと想像されます。

同田貫の刀工たちが活躍したのは、古刀の最末期から新刀初期までで、所謂、末古刀の田舎鍛冶の実用刀でした。

作柄からは見るところもない刀と思われますが、末古刀の常として実用本位だったとすれば、切れ味はよかったでしょうし、素浪人が持つにふさわしい安くて切れ味の優れた刀としては適当な設定ではなかったかと思います。

ここで取り上げた刀の中では格段に下がった、いちばん格の低い刀です。

近藤勇の愛刀、無骨な中に強さと美しさの虎徹

虎徹は、新選組の隊長近藤勇の愛刀として講談で語られたため、知らない人がないほどに有名になりましたが、古来、新刀で最も有名な刀工として知られています。

慶長四年(一五九九年)の関が原の戦いで徳川が勝つと全国は大名の統治となり、世情が変わります。

刀工も大名の支配の元で仕事をすることとなり、環境が変わりますが、刀も変わり、この変わり方が大きいため、以後を新刀と言って、それまでの古刀と区別します。

江戸時代でも、最初は、いつまた戦乱が起こるかと思われたのでしょう、刀もしばらくは豪壮な体配でしたが、少しずつ変わり、寛文(一六六一〜一六七三)の頃になると大きな変化がきます。

このころ、道場がはやり、道場剣法が栄えると、突きを多用するようになり、刀の姿も突きに合った形に変わります。先幅狭く、切っ先が小さく、反りが浅くなるのです。そして、この時代の代表的刀工が虎徹でした。

当時の江戸は幕府を守る名目で一万騎の旗本がいたと言われ、まだ武勇の気風があり、実際に切れる刀の要求が強かったので、刀の切れ味を試すために罪人の死体を試しに裁断する職の侍がいたほどです。

武士が腰に差した刀がいざというときに、本当に切れるかどうか試しておきたいという者が多かったのです。

虎徹は、そんな時代に一番よく切れる刀として人気があったのですが、切れ味だけでなく、刀の出来もすばらしいのです。

虎徹は元々鎧兜の鍛冶だったのですが、五十歳で刀鍛冶に転じた珍しい人で、刀から身を守る道具の製作から、それを切る道具を作る立場に変わった人です。

よろい鍛冶として既に鉄の鍛法を会得しており、よろいの強さを知っていて、それに歯向かう刀を目指したためか、とくに地金の鍛練がすばらしく、強い金に明るく冴えた刃を焼いて、無骨な中に強さと美しさをもっています。虎徴という名前は古鉄からきていると言われます。

刀工のランク付けで、虎徴は最上作になりますが、ほかに切れ味のランク付けでも最上大業物とされています。この評価にたがわず、長く新刀最高の人気を保っていましたが、近年、新々刀の巨匠源清磨の人気が上がり、ついに追い越されたかも知れません。

悲劇の名工源清麿

清麿は本名を山浦環といい後に内蔵之助と名乗りますが、信州片田舎松代の郷士の次男として文化十年(一八一三年)に生まれました。

清麿は本名を山浦環といい後に内蔵之助と名乗りますが、信州片田舎松代の郷士の次男として文化十年(一八一三年)に生まれました。

九歳歳上の兄の昇(後に真雄と名乗る)が剣術を学んでおり、江戸まで修行に行きますが、やがて理想の刀を求めて200振りの刀を試しますが、切れ味に気に入ったものがないとして自分で理想の刀を造ろうとします。

実際に、当時上田藩の藩工だった河村寿隆に付いて修行をし、自分が理想とする刀を造ること挑戦するのです。そして、それを手伝った環もまた、兄の理論に共感して刀工の道を歩くことになります。

兄の昇はそのまま、信州で上田藩の刀工となりますが、環は、江戸に出て自立します。

初め、正行と名乗るのですが、全ての作品をり入念に作るために数が出来なくて、武器講で予約金を貰いながら作品を配布出来なくなり一時長州の萩にに逃れます。

帰ってからは清麿と名乗るのてすが、作風は相州伝で、強い地鉄に激しい刃紋を焼き、強い沸えが付くのが特徴で、生前、四谷に住んだことから四谷正宗と言われて称揚されたと言われます。

本来は、四十二歳と言えば人気絶頂とも言うべき打ち盛りなのですが嘉永七年に自刃して果てます。

自殺の原因しては勤皇派だったために、幕府の追及が迫ったのを知って自殺したとか、さまざまな説がありますが、清麿は無類の酒好きで、そのために軽い中風を起こしていたと言われています。

私は、相州伝の究極を目指す清麿の晩年の作品から推定して、失敗か成功かの境目を狙う究極の激しさを目指す作風に対して、理想は益々高くなるのに、体が不自由なために思うようにならず、それに悲観して自殺したものと想像しています。

今、愛刀家の間では清麿の評価は益々高く、作品が寡作だったこともあり絶代な人気を呼んでいます。

この清麿は私が研究している信秀の師匠で、師匠の人気に連れて信秀の人気が上がることを願っています。

ホームページへ戻る

徳川家康の祖父のころから徳川家に、ことあるときには常に村正の刀が関係したそうで、徳川家に災いする刀として、妖刀村正と言われるようになりました。

徳川家康の祖父のころから徳川家に、ことあるときには常に村正の刀が関係したそうで、徳川家に災いする刀として、妖刀村正と言われるようになりました。 古刀期は鎌倉幕府が倒れると、次の南北朝時代は戦乱が続き、その後、ようやく天皇家が一つになった室町時代も、今度は群雄が割拠して、ますます激しい戦乱が続きます。この室町時代は刀の需要があっても実用本位で数の要望が強く、名刀の生まれる余地はだんだんと少なくなった時代でした。

古刀期は鎌倉幕府が倒れると、次の南北朝時代は戦乱が続き、その後、ようやく天皇家が一つになった室町時代も、今度は群雄が割拠して、ますます激しい戦乱が続きます。この室町時代は刀の需要があっても実用本位で数の要望が強く、名刀の生まれる余地はだんだんと少なくなった時代でした。